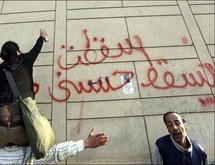

يحاول المصريون أن يسطروا تاريخ الشعوب لا الحكام

وقبل الولوج في كتاب الثورات المصري يجب الإشارة إلى أن طيله التاريخ المصري الممتد إلى ما يقرب من 5 ألاف عام لم تتمكن انتفاضة شعبية من تغيير نظام الحكم في البلاد. وإن كان البعض من المؤرخين يصف ما جري في عهد الفرعون بيبي الثاني قبل ما يقرب من ألفي عام من ميلاد المسيح بأول ثورة أجتماعية في التاريخ الإنساني فإن المعلومات المتاحة عن حركات التمرد العنيفة التي جرت في عهد بيبي الثاني – والذي حكم البلاد طيله ما يزيد عن 90 عاما بحسب بعض المؤرخين– لا تعطي صورة واضحة عما جري في تلك الفترة العصيبة من تاريخ البلاد.

يمكن القول إذن إن أهل مصر أقدموا على تغيير عقيدتهم ولغتهم أكثر من مرة لكن التاريخ المصري لا يذكر أبدا أن قامت انتفاضة شعبية بتغيير نظام الحكم أو شخص الحاكم. لكن هل يعني هذا أن التاريخ المصري يخلو من الثورات وأن الاحتجاجات الأخيرة لن تؤدي إلى تغيير؟ وحتي لو كان التاريخ المصري يخلو من ثورات حقيقة فهل يعني هذا أنه لا يمكن تغيير هذا القدر بحيث يمكن للمتظاهرين أن يعيدوا كتابة التاريخ بشكل جديد؟

ما هي الثورة؟

لكن ما هي الثورة؟ يعد مفهوم الثورة مثار الكثير من الجدل في أواسط علماء السياسة والمتخصصين في العلوم الاجتماعية. ففي البداية كانت تعريفات الثورة يجمعها الحديث عن انتفاضة شعبية تؤدي إلى تغيير جذري في النظامين السياسي والاجتماعي وكانت هذه التعريفات متأثرة بالثورة الفرنسية التي اطاحت فيها الحشود الغاضبة بالحكم الملكي ليتم استبداله بنظام جمهوري مغاير تماما. لكن بدأ العديد من العلماء يستخدمون تعريفات تنحاز لعنصر التغيير على حساب الانتفاضة الشعبية بحيث أمسى لفظ الثورة مرادفا لحدوث تغيير جذري ليصبح من الممكن الحديث عن ثورة صناعية وثورة الاتصالات.

مع التمعن في تاريخ حركات التمرد الشعبي في مصر فأنه سيبدو جليا أن العديد منها كانت بمثابة صرخة احتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وخاصة الضرائب الباهظة ثم ترتدي حركات التمرد تلك ثوب العقيدة لتواجه قمعا شديدا من قبل الحكام لتخمد رياح العصيان خاصة مع بعض التغييرات غير الجذرية التي يقوم بها الحكام. فهكذا كان وضع ثورة البشمونيين ضد الخليفة المأمون في القرن الثالث الهجري أو ثورتي القاهرة الأولي والثانية ضد نابليون وخلفائه من قادة الحملة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر.

سعد زغلول

مع حلول القرن العشرين بدا أن الأوضاع في مصر شهدت الكثير من التغيير وهو ما صاحبه تغيير في وضع الحركات الاحتجاجية. فقد كانت السياسة هي العنصر الأبرز وراء خروج المصريين إلى الشوارع في ثورة 1919 حيث كان مطلبهم الأساسي السماح لسعد زغلول ورفاقة بالسفر إلى مؤتمر باريس على أمل حصول مصر على استقلالها.وتكاد ثورة 1919 أن تكون الأقرب للتعريف الكلاسيكي للثورة حيث اشعلتها حشود غاضبة ولم تسفر فقط عن سفر سعد زغلول إلى باريس بل كانت وراء دستور 1923 بصيغته الليبرالية وتشكيل سعد زغلول لأول حكومة شعبية. لكن تجدر الإشارة أيضا أن الثورة لم تطح بحاكم مصر آنذاك الملك فؤاد الذي ظل الحاكم الناهي في البلاد في أغلب الأوقات حتى وفاته عام 1936. وظلت السياسة هي العنصر الأبرز في الحركات الاحتجاجية طيلة الثلاثينيات والأربعينيات.

الضباط

لكن عام 1952 سيشهد عودة لمشهد مألوف بدا وقتها أن التاريخ المصري قد تجاوزه. حيث تمكنت مجموعة من ضباط الجيش المصري من الإطاحة بالملك فاروق. حيث يكاد تدخل العسكر أن يكون المشهد الأكثر حدوثا عندما تتم الإطاحة بالأنظمة الحاكمة لكن الجديد فيما حدث عام 1952 هو أن العسكر كانوا وللمرة الأول من المصريين. ولم يكتف ضباط الجيش وعلى رأسهم الرئيس جمال عبد الناصر بالإطاحة بالحكم الملكي بل دشنوا نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مختلفا تماما لا يزال مثار خلاف ونقاش حيث يري فيه البعض سبب كل المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد بينما يقدسه المناصرون بوصفه؟ انحيازه للطبقات الفقيرة والمعدمة. وبغض النظر عن أي الفريقين أقرب للصواب فإن ما قام به نظام يوليو كان تغييرا جذريا عن سابقه مما جعل البعض خاصة من أنصاره يشدد على أن ما جري في الثالث والعشرين من يوليو كان بمثابة ثورة أو هي الثورة الوحيدة في تاريخ البلاد بحسب البعض.

السياسي والاقتصادي

ظل العنصر السياسي هو العامل الأبرز في الحركات الاحتجاجية كتظاهرات 1968 ضد الأحكام المخففة بحق قادة سلاح الطيران في حرب 1967 وهي التظاهرات التي أدت إلى صدور بيان مارس 1968 وتظاهرات 1972 التي كانت تدعو الرئيس السادات إلى الإسراع في شن حرب لتحرير الأراضي المصرية وهو ما جري في العام التالي. لكن وبعد حرب اكتوبر 1973 حدث نوع من التغيير في التظاهرات الشعبية حيث عاد العامل الاقتصادي هو الأبرز مثلما حدث في تظاهرات يناير 1977 أو احداث الأمن المركزي في 1986.

ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا؟ يبدو الدرس الأهم هو أنه عندما تكون المطالب الاقتصادية والمعيشية تكون العنصر الوحيد الطاغي على التظاهرات في مصر فإن النظام يتعامل معها في البداية بنوع من العنف ثم يعقبها بقرارات غير جذرية تساعد في امتصاص حالة الغضب. لكن عندما يجتمع العنصران السياسي مع الاقتصادي فإن هذا يحمل الأنظمة على الاستجابة بعض الشيء للمطالب الجماهيرية. ويتطلب هذا الزواج بين السياسة والاقتصاد درجة من الوعي سواء من الجماهير أو من النخبة التي تقود الحركات الشعبية. وفي النهاية فإن تطور الأحداث في مصر سيجيب عن السؤال حول ما إذا كان التاريخ سيشهد للمرة الأول تغيير الحاكم بفعل انتفاضة شعبية أم أن الأمور ستخبو ويستمر مبارك في الحكم

يمكن القول إذن إن أهل مصر أقدموا على تغيير عقيدتهم ولغتهم أكثر من مرة لكن التاريخ المصري لا يذكر أبدا أن قامت انتفاضة شعبية بتغيير نظام الحكم أو شخص الحاكم. لكن هل يعني هذا أن التاريخ المصري يخلو من الثورات وأن الاحتجاجات الأخيرة لن تؤدي إلى تغيير؟ وحتي لو كان التاريخ المصري يخلو من ثورات حقيقة فهل يعني هذا أنه لا يمكن تغيير هذا القدر بحيث يمكن للمتظاهرين أن يعيدوا كتابة التاريخ بشكل جديد؟

ما هي الثورة؟

لكن ما هي الثورة؟ يعد مفهوم الثورة مثار الكثير من الجدل في أواسط علماء السياسة والمتخصصين في العلوم الاجتماعية. ففي البداية كانت تعريفات الثورة يجمعها الحديث عن انتفاضة شعبية تؤدي إلى تغيير جذري في النظامين السياسي والاجتماعي وكانت هذه التعريفات متأثرة بالثورة الفرنسية التي اطاحت فيها الحشود الغاضبة بالحكم الملكي ليتم استبداله بنظام جمهوري مغاير تماما. لكن بدأ العديد من العلماء يستخدمون تعريفات تنحاز لعنصر التغيير على حساب الانتفاضة الشعبية بحيث أمسى لفظ الثورة مرادفا لحدوث تغيير جذري ليصبح من الممكن الحديث عن ثورة صناعية وثورة الاتصالات.

مع التمعن في تاريخ حركات التمرد الشعبي في مصر فأنه سيبدو جليا أن العديد منها كانت بمثابة صرخة احتجاج ضد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وخاصة الضرائب الباهظة ثم ترتدي حركات التمرد تلك ثوب العقيدة لتواجه قمعا شديدا من قبل الحكام لتخمد رياح العصيان خاصة مع بعض التغييرات غير الجذرية التي يقوم بها الحكام. فهكذا كان وضع ثورة البشمونيين ضد الخليفة المأمون في القرن الثالث الهجري أو ثورتي القاهرة الأولي والثانية ضد نابليون وخلفائه من قادة الحملة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر.

سعد زغلول

مع حلول القرن العشرين بدا أن الأوضاع في مصر شهدت الكثير من التغيير وهو ما صاحبه تغيير في وضع الحركات الاحتجاجية. فقد كانت السياسة هي العنصر الأبرز وراء خروج المصريين إلى الشوارع في ثورة 1919 حيث كان مطلبهم الأساسي السماح لسعد زغلول ورفاقة بالسفر إلى مؤتمر باريس على أمل حصول مصر على استقلالها.وتكاد ثورة 1919 أن تكون الأقرب للتعريف الكلاسيكي للثورة حيث اشعلتها حشود غاضبة ولم تسفر فقط عن سفر سعد زغلول إلى باريس بل كانت وراء دستور 1923 بصيغته الليبرالية وتشكيل سعد زغلول لأول حكومة شعبية. لكن تجدر الإشارة أيضا أن الثورة لم تطح بحاكم مصر آنذاك الملك فؤاد الذي ظل الحاكم الناهي في البلاد في أغلب الأوقات حتى وفاته عام 1936. وظلت السياسة هي العنصر الأبرز في الحركات الاحتجاجية طيلة الثلاثينيات والأربعينيات.

الضباط

لكن عام 1952 سيشهد عودة لمشهد مألوف بدا وقتها أن التاريخ المصري قد تجاوزه. حيث تمكنت مجموعة من ضباط الجيش المصري من الإطاحة بالملك فاروق. حيث يكاد تدخل العسكر أن يكون المشهد الأكثر حدوثا عندما تتم الإطاحة بالأنظمة الحاكمة لكن الجديد فيما حدث عام 1952 هو أن العسكر كانوا وللمرة الأول من المصريين. ولم يكتف ضباط الجيش وعلى رأسهم الرئيس جمال عبد الناصر بالإطاحة بالحكم الملكي بل دشنوا نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مختلفا تماما لا يزال مثار خلاف ونقاش حيث يري فيه البعض سبب كل المشاكل والأزمات التي تعاني منها البلاد بينما يقدسه المناصرون بوصفه؟ انحيازه للطبقات الفقيرة والمعدمة. وبغض النظر عن أي الفريقين أقرب للصواب فإن ما قام به نظام يوليو كان تغييرا جذريا عن سابقه مما جعل البعض خاصة من أنصاره يشدد على أن ما جري في الثالث والعشرين من يوليو كان بمثابة ثورة أو هي الثورة الوحيدة في تاريخ البلاد بحسب البعض.

السياسي والاقتصادي

ظل العنصر السياسي هو العامل الأبرز في الحركات الاحتجاجية كتظاهرات 1968 ضد الأحكام المخففة بحق قادة سلاح الطيران في حرب 1967 وهي التظاهرات التي أدت إلى صدور بيان مارس 1968 وتظاهرات 1972 التي كانت تدعو الرئيس السادات إلى الإسراع في شن حرب لتحرير الأراضي المصرية وهو ما جري في العام التالي. لكن وبعد حرب اكتوبر 1973 حدث نوع من التغيير في التظاهرات الشعبية حيث عاد العامل الاقتصادي هو الأبرز مثلما حدث في تظاهرات يناير 1977 أو احداث الأمن المركزي في 1986.

ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا؟ يبدو الدرس الأهم هو أنه عندما تكون المطالب الاقتصادية والمعيشية تكون العنصر الوحيد الطاغي على التظاهرات في مصر فإن النظام يتعامل معها في البداية بنوع من العنف ثم يعقبها بقرارات غير جذرية تساعد في امتصاص حالة الغضب. لكن عندما يجتمع العنصران السياسي مع الاقتصادي فإن هذا يحمل الأنظمة على الاستجابة بعض الشيء للمطالب الجماهيرية. ويتطلب هذا الزواج بين السياسة والاقتصاد درجة من الوعي سواء من الجماهير أو من النخبة التي تقود الحركات الشعبية. وفي النهاية فإن تطور الأحداث في مصر سيجيب عن السؤال حول ما إذا كان التاريخ سيشهد للمرة الأول تغيير الحاكم بفعل انتفاضة شعبية أم أن الأمور ستخبو ويستمر مبارك في الحكم

الصفحات

الصفحات سياسة

سياسة